Jüdisches Leben in Gailingen

Hintergrund

Zeittafel

Um 1650: Die ersten Juden kamen nach dem 30-jährigen Krieg um 1650 nach Gailingen. Sie durften sich nur dort ansiedeln, wo die örtliche Herrschaft sie duldete und schützte. Für diesen Schutz mussten sie der Herrschaft ein beträchtliches „Schutzgeld“ und andere Abgaben zahlen. Wegen ihrer Handelsbeziehungen waren Juden ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zunächst lebten die Gailinger Juden vor allem vom Vieh- und Textilhandel und vom Hausieren, denn sie durften lange Zeit keinen Grundbesitz erwerben.

18./ 19. Jahrhundert: Zu Beginn begegneten die christlichen Einwohner den zugezogenen Jüdinnen und Juden mit Vorurteilen und Ablehnung. Doch als immer mehr Juden nach Gailingen zogen, lebten Christen und Juden ohne größere Konflikte im Dorf zusammen. 1825 gab es bereits 596 Juden in Gailingen, das waren 48 Prozent der Gesamtbevölkerung. 1858 lebten 996 jüdische Personen in Gailingen - gegenüber 982 christlichen. Die jüdische Gemeinde wuchs auch deshalb, weil Juden sich lange nur in wenigen Dörfern ansiedeln durften. Juden prägten das Dorfleben entscheidend mit.

1810 kam Gailingen an das Großherzogtum Baden. Juden und Christen wurden in wirtschaftlichen Angelegenheiten zunehmend gleichgestellt. Jetzt standen ihnen die meisten Berufe offen. Trotzdem besaßen Juden nach wie vor keine vollen Bürgerrechte. So mussten sie bis 1827 vor Gericht darum kämpfen, keine Schutzgelder mehr zahlen zu müssen. Obwohl sie seit 1843 gegenüber den christlichen Einwohner in der Mehrheit waren, waren sie vom politischen Leben weitgehend ausgeschlossen. Auch durften sie sich nach wie vor nur dort niederlassen, wo bereits Juden lebten, konnten also ihren Wohnort frei wählen.

1848: Das Großherzogtum Baden war ein Zentrum der Revolution 1848/ 49, in der Demokratie und Menschenrechte gefordert und eine Einigung Deutschlands angestrebt wurden. Im April 1848 rief Friedrich Hecker in Konstanz die Republik aus und zog mit einem Heer aus Freiwilligen Richtung Rastatt und Karlsruhe, doch das Heer wurde besiegt. Es kam zu weiteren Aufständen, erst im Juli 1849 wurde die Revolution mit Hilfe von preußischen und bayrischen Truppen blutig niedergeschlagen. Von den 63 Gailingern, die auf Seiten der Revolution kämpften, waren 28 Juden. Sie erhofften sich von einer erfolgreichen Revolution auch die rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz.

1862: In diesem Jahr erhielten männliche Juden in Baden die vollständige bürgerliche Gleichstellung. Als Staatsbürger durften sie nun wählen und gewählt werden, konnten ohne jede Einschränkung frei über Beruf und Wohnort entscheiden und an Universitäten studieren. Das hatte zur Folge, dass viele Gailinger Juden nun in Städte wie Konstanz oder Freiburg abwanderten, in denen Schulausbildung und Berufsaussichten weitaus besser waren als im abgelegenen Dorf Gailingen.

1870: In diesem Jahr wurde Leopold Hirsch Guggenheim Bürgermeister in Gailingen. Bei der Wahl bekam er deutlich mehr Stimmen als der christliche Amtsinhaber. Damit war erstmals in Gailingen und erstmals in Baden ein jüdischer Bürgermeister gewählt worden. Auch viele christliche Wahlberechtigte hatten für ihn gestimmt. Guggenheim war Kaufmann und in Gailingen hoch angesehen. Dennoch überraschte sein Wahlsieg viele. 1877 und 1883 wurde er wiedergewählt, erneut mit Stimmen christlicher Wähler. 1884 starb Guggenheim. Sein Begräbnis soll das bis dahin größte in Gailingen gewesen sein.

1876: In diesem Jahr wurde in Baden die Simultanschule eingeführt: Kinder aller Konfessionen sollten gemeinsam unterrichtet werden. In Gailingen wurden ab diesem Zeitpunkt christliche und jüdische Kinder gemeinsam im jüdischen Schulgebäude unterrichtet. Das Schulleben funktionierte lange Jahre nahezu konfliktfrei. Religionsunterricht wurde getrennt gegeben.

1871/ 1895: 1871 wurde von Christen und Juden ein Kriegerverein in Gailingen gegründet. Der Verein veranlasste die Errichtung eines Kriegerdenkmals zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg. Das Denkmal wurde 1895 neben der Synagoge auf jüdischem Grund errichtet und hauptsächlich von jüdischen Bürgern finanziert. Auf den vier Seiten des Sockels unter einer Statue der „Germania“ befanden sich Tafeln mit den Namen der Kriegsteilnehmer – 17 Juden und 17 Christen. Auch im Ersten Weltkrieg kämpften zahlreiche Gailinger Juden für Deutschland.

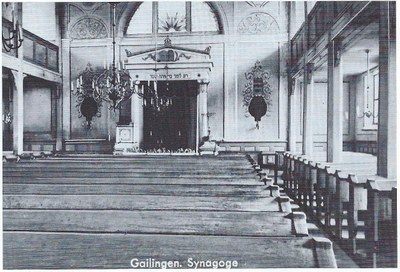

1938: Während der Novemberpogrome am 9. und 10. November wurde die große Gailinger Synagoge von SS-Männern aus Radolfzell zerstört. Die Baumaterialien und Sitzbänke wurden an nichtjüdische Gailinger Bürger verkauft.

1940: Die verbliebenen Gailinger Jüdinnen und Juden werden ins Konzentrationslager Gurs deportiert. Seitdem leben keine Juden mehr in Gailingen.

- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Freiburg -

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.