Eine Grenzübertretung 1670. Schwenningen und Villingen im konfessionellen Zeitalter

Hintergrundinformationen

1. Bedeutung

Im folgenden Beitrag wird, ausgehend von einer Notiz im Protokoll des Kirchenkonvents, ein Ereignis im Leben einer Schwenningerin rekonstruiert und in den allgemeinen Kontext der Zeit eingeordnet. Auf diese Weise ergeben sich exemplarische Einblicke in Lebensverhältnisse und Mentalitäten des 17. Jahrhunderts, insbesondere das Nebeneinander der Konfessionen - hier Protestanten im württembergischen Dorf Schwenningen und Katholiken in der benachbarten vorderösterreichischen Stadt Villingen. Auf der unterrichtsmethodischen Ebene bietet das Thema eine Fülle von Möglichkeiten der Schüleraktivierung. Die jeweiligen Ansätze und Vertiefungen stellen in ihrer Gesamtheit ein Projekt dar, das innerhalb wie außerhalb des Unterrichts mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen realisiert werden kann.

2. Geschichte

Die Ausgangssituation

Am 6. Januar 1670 musste sich Verena Müller aus Schwenningen vor dem dortigen Kirchenkonvent verantworten. Man warf ihr vor, sie habe ihr krankes Kind zu den Nonnen nach Villingen getragen. Sie gab diese Tat zu und rechtfertigte sich damit, viele Frauen im Dorf hätten es ihr geraten. Sie habe sich doch nur ihres Kindes erbarmt und nicht gewusst, "dass es so Viel auff sich habe". Die Richter des Kirchenkonvents, allesamt Männer, hatten ein Einsehen und ließen Verena ungestraft davonkommen; sie musste nur versprechen, derartiges nie wieder zu tun.

Aus heutiger Sicht erscheint der Vorgang weitgehend unverständlich: Warum sollte sich eine Mutter rechtfertigen müssen, die Hilfe für ihr krankes Kind gesucht hat? Die Klärung dieser Frage erfordert und fördert historisches Verstehen in einem zugleich überschaubaren wie komplexen Spannungsfeld: Einerseits sind die Örtlichkeiten, an denen sich das Geschehen abspielte, den Schülern vertraut, andererseits erscheinen Probleme und Mentalitäten wie aus einer anderen Welt. Insofern nehmen die Schüler hier gewissermaßen den ethnologischen Blickwinkel der modernen historischen Anthropologie ein: In der Konzentration auf konkrete Akteure leisten sie die "dichte Beschreibung" eines Mikrokosmos, der als grundsätzlich fremd aufgefasst wird.

Der komplexe Gesamtzusammenhang erschließt sich unter den folgenden thematischen Zugriffen:

1. Familienverhältnisse Verena Müllers

2. Kindersterblichkeit und medizinische Versorgung

3. Konfessionelle Abgrenzung und soziale Kontrolle

a. Das Villinger Klarissenkloster

b. Die Funktion des Kirchenkonvents

c. Schwenningen als protestantische "Insel"

Thematische Zugriffe

1. Familienverhältnisse Verena Müllers

Sie wurde 1633 als Verena Mohr ("Möhrin") geboren. Ihr erster Ehemann war der gleichaltrige Schmied Leonhard Klingenfuß. Sie hatten gemeinsam zwei Söhne. Leonhard verstarb im Alter von 30 Jahren und wurde am 12. Mai 1663 begraben.

Am 15. November desselben Jahres heiratete Verena erneut, und zwar Jerg (Jörg, Georg) Müller, der zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt war. Verena und Jörg Müller haben über 36 Jahre zusammen gelebt, sie hatten gemeinsam fünf Kinder, und es ist ihnen, wie fast allen Menschen bis weit ins 19. Jahrhundert, die Erfahrung der Allgegenwart des Todes, insbesondere auch des Todes von Kindern nicht erspart geblieben. Denn für den 14. Februar 1670, sechs Wochen nach jener Verhandlung vor dem Kirchenkonvent, findet sich im Schwenninger Totenbuch die Eintragung "ist begraben wordten Christina, Jerg Müllers undt Verena seiner Haußfraw Ehlich kindt seines Alters 1. Jahr Undt 9. Wochen." Sie ist das Kind, das nach Villingen getragen wurde - die Entschlossenheit der Mutter und die Fürsorge der Nonnen im Villinger Bickenkloster hatten es nicht retten können.

2. Kindersterblichkeit und medizinische Versorgung

Das kurze Leben der kleinen Christina eröffnet einen Blick auf eine Grundtatsache des Lebens in früherer Zeit, die uns heute ganz unvorstellbar und ungeheuerlich erscheint: Etwa zum Ende des 18. Jahrhunderts sind im Durchschnitt 25-30% der Kinder noch im Säuglingsalter gestorben. Die Zahlen schwanken je nach Jahr und Gegend, aber im statistischen Mittel gilt, dass jedes vierte bis dritte Kind das erste Jahr nicht überlebte. Danach geht dann die Kurve der Sterblichkeit deutlich zurück. Die Gründe der hohen Kindersterblichkeit sind mangelnde Hygiene, unzureichende Ernährung von Müttern wie Kindern, geringe medizinische Kenntnisse und ein Gesundheitswesen, das durch Standes- und Geschlechtergrenzen eingeschränkt war.

![neu.jpg Georges de La Tour, Le nouveau-né [Das Neugeborene], 1642 (Rennes, Musée des Beaux-Arts).](https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/landeskunde-landesgeschichte/module/epochen/konfessionalisierung/vs/neu.jpg)

Georges de La Tour, Le nouveau-né [Das Neugeborene], 1642 (Rennes, Musée des Beaux-Arts). Ursprünglich hatte der lothringische Maler dem Bild den Titel L’enfant mort [Das tote Kind] gegeben. Titel und Bildinhalt drücken die zweideutige Erfahrung aus, die tief im Bewusstsein der Menschen früherer Zeiten verankert war: Eines Tages, und vielleicht bald, wird jedes Neugeborene ein Toter sein. Die Nähe zum Tod beginnt mit der Stunde der Geburt; Geburt und Tod liegen nahe beieinander, Kind und Tod gehören zusammen. © Musée des Beaux-Arts, Rennes

Aus heutiger Sicht würde man fragen, warum Verena Müller mit ihrer kranken Tochter nicht zum Arzt ging. Immerhin gab es in Villingen und Rottweil studierte Ärzte und in Schwenningen einen handwerklich ausgebildeten "Brucharzt". Aber das waren Männer, und Männer waren für die medizinische Betreuung von Kindern grundsätzlich nicht zuständig. Diese wurde vielmehr allein als Sache der Frauen betrachtet und ihnen ganz überlassen. Sie bildeten bis in 19. Jahrhundert neben der akademischen und der handwerklichen Medizin die dritte Säule des Gesundheitswesens. Das war auch in Schwenningen der Fall. Dort gab es die Hebamme und das "geschworene Weib". Sie waren für den Bereich Geburtshilfe, Wöchnerinnen, Säuglingspflege zuständig. Das "geschworene Weib" musste nicht nur Geburtshilfe leisten, sondern auch schwören, dass sie die Hebamme beobachten werde, ob diese sich nicht bestechen lasse, keinen Unterschied zwischen reich und arm mache, dem Kind nichts antue und keine abergläubischen Bräuche dulde. Beide wurden von den gebärfähigen Frauen im Dorf unter Aufsicht des Pfarrers und des Vogts gewählt, die übrigen Frauen des Dorfes waren also unmittelbar und intensiv in diesen Zweig der medizinischen Fürsorge einbezogen. Von daher erklärt sich die Aussage Verena Müllers vor dem Kirchenkonvent, viele Frauen hätten ihr geraten, sich an die Nonnen in Villingen zu wenden. In der Tat erscheint dies angesichts der Verhältnisse als zwingend und ohne Alternative. Nachdem die Frauen in Schwenningen nicht weiter wussten, blieb nur die Möglichkeit, zu den Klarissen nach Villingen zu gehen. Verena Müller konnte die Geschlechtergrenze zwischen weiblicher und männlicher Gesundheitsfürsorge nicht überschreiten; sie blieb auf der Ebene der Frauenmedizin und nahm dabei einen Grenzübertritt ganz anderer Art in Kauf, den über die Trennungslinie zwischen den Konfessionen.

Hans Georg Müller-Hanssen, Kloster St. Ursula in Villingen, das frühere Klarissenkloster (1950)

© Kuhn Fachverlag GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen

3. Konfessionelle Abgrenzung und soziale Kontrolle

a. Das Villinger Klarissenkloster

Warum haben die Frauen von Schwenningen Verena Müller auf die Nonnen in Villingen verwiesen? Vermutlich weil sie wussten, dass diese Arzneien selber herstellten und verkauften. Dort gab es "Lungenwasser", "Brandwasser" oder "gebranntes Wasser", "krafft wasser", Wermutsaft, Mandelmilch, allgemein "krefftige Sachen", vielleicht auch Sauerampfersud. Leider lässt sich nur vermuten, welche Substanzen diese Kräuterextrakte enthielten und welche Wirkung ihnen zugeschrieben wurde. Vom Sauerampfer nahm man an, dass er gegen Gelbsucht und Unterleibsschmerzen helfe und den Magen stärke. Beim "Lungenwasser" könnte es sich um einen Aufguss des Lungenkrauts gehandelt haben, der als Hustenmittel verwendet wurde.

Neben den Arzneien verkauften die Schwestern auch Lebkuchen, "krepflin", Kirschwasser, "eingemachte Sachen" und Honig. Außerdem nahmen sie gelegentlich Kostgängerinnen bei sich auf. Sie müssen das alles tun, weil in ihrem "Gotteshaus große Armut und Abgang der Lebensmittel herrscht und alldort die Konventsschwestern in höchster Armut sich behelfen müssen" - so die Formulierung in einem Brief von 1674. Nun ist Armut ein relativer Begriff. Die Schwestern standen wohl kaum am Rande des Existenzminimums. Richtig ist aber, dass die Aufgaben groß und die Einkünfte im Vergleich dazu gering waren. 1633, im Dreißigjährigen Krieg, war die Kirche zerstört worden und konnte erst 1655 wieder errichtet werden. Nach dem Krieg blieben viele Felder im Eigentum des Klosters lange unbebaut, daher flossen Zinsen und Zehnten nur spärlich, und das Kapitalvermögen war in der Kriegsnot zum Teil aufgebraucht worden. Es dauerte noch bis zur Jahrhundertwende, bis sich das Kloster wirtschaftlich einigermaßen erholt hatte und man daran gehen konnte, das Hauptgebäude und später dann auch die Kirche umzubauen und zu erneuern.

Das geistliche Leben der Klostergemeinschaft ist in jenen Jahren kaum greifbar. Materielle Sorgen stehen im Vordergrund und finden eher ihren Niederschlag in den Quellen, während die religiöse Praxis als gesichert und selbstverständlich gelten kann und daher nicht eigens erwähnt zu werden braucht. Aber der Geist der spätmittelalterlichen Mystik, den die Gründerin Ursula Haider in das Bickenkloster gebracht hatte, und das Bekenntnis des Konvents zum alten Glauben 1528 wirkten als Tradition und Verpflichtung fort. So trug auch die Frömmigkeit der Klarissen dazu bei, dass Villingen im 17. Jahrhundert als "From Catholisch allzeit beständig Statt" charakterisiert werden konnte.

b. Die württembergischen Kirchenkonvente

Dass Verena Müller in einem so betont katholischen Umfeld Hilfe suchte, musste im evangelischen Schwenningen auffallen. Vielleicht gab jemand dem Kirchenkonvent einen Wink, was häufig vorkam, und so hatte sie sich wenig später vor diesem Gremium zu verantworten.

Die Kirchenkonvente waren örtliche Sitten- und Kirchenzuchtgerichte. Sie bestanden aus dem Pfarrer, der den Vorsitz führte, dem Schultheißen, also dem Dorfvorsteher, dem Diakon (Almosner, Heiligenpfleger) und Richtern aus der Gemeinde. Kirchenkonvente wurden in Württemberg gegen Ende des Dreißigjährigen Kriegs 1644 eingerichtet. Initiator war der Theologe und Reformer Johann Valentin Andreae, einer der Väter des schwäbischen Pietismus. Andreae und viele seiner Zeitgenossen empfanden den Dreißigjährigen Krieg als Strafgericht Gottes. Um das für die Zukunft von der ganzen Gemeinde abzuwenden, musste sie nach innen entsprechend Gottes Geboten leben. Ziel war also die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, aber ebenso der Menschen untereinander. Im Mittelpunkt stand die Überlegung, die Gemeinde müsse würdig sein für die Feier des Abendmahls. Deshalb wurde streng darauf geachtet, dass in den Gottesdienstzeiten niemand arbeitete, und wer während des Gottesdiensts schwätzte oder lachte. Würdige Mitfeier des Gottesdienst bedeutet aber auch, das Schriftwort ernst zu nehmen, "Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so [...] gehe zuvor hin und versöhne dich mit ihm" (Mt 5, 23 f.). Daher haben sich die Kirchenkonvente intensiv um den sozialen Frieden im Dorf gekümmert und sich insbesondere mit Ehestreitigkeiten und Sexualverhalten befasst.

Ein häufiger Fall war das "heimliche Zusammenschlupfen" junger Leute vor der Heirat; und wenn dann ein Kind unterwegs war, sorgten die Konvente dafür, dass der Kindsvater das Eheversprechen, das er in solchen Fällen meist gegeben hatte, unverzüglich einlöste. Und sie haben sich bemüht, Ehen wieder zu kitten, die durch Brutalität oder Trunksucht zerrüttet waren. Häufig haben sie dabei die Partei der betroffenen Frauen ergriffen und ihnen im Rahmen der bestehenden Ordnung zu helfen versucht. Das erklärt, warum die Frauen in der Gemeinde eher mit dem Kirchenkonvent zusammenarbeiteten, während Männer oft kritisch abseits standen oder sich offen widersetzten.

c. Schwenningen als protestantische "Insel"

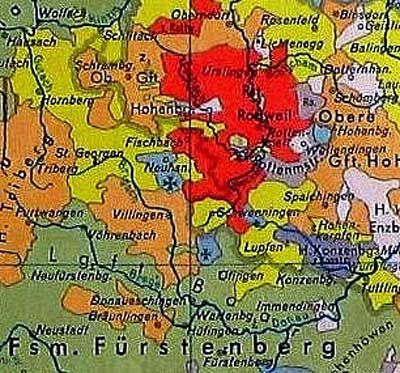

Die territorialen Verhältnisse zwischen Schwarzwald und Alb

Gelb: Hzgtm. Württemberg, Rot: Rst. Rottweil, Orange: Vorderösterreich, Grün: Fsm. Fürstenberg

© Cornelsen Verlag, Berlin

Der Schwenninger Kirchenkonvent behandelte ähnliche Fälle. Er hatte sich darüber hinaus aber noch mit einem Problembereich zu befassen, der sich aus der territorialen Lage des Dorfes ergab: die Beziehungen zum katholischen Umland. Schwenningen war ja eine kleine württembergische, d. h. protestantische Enklave inmitten von katholischen Territorien - im Westen Vorderösterreich mit Villingen, im Norden und Osten die Reichsstadt Rottweil, im Süden die Johanniterkommende von Dürrheim und ein Streifen fürstenbergischen Gebiets. Da schien es oft nötig, die Reinheit der evangelischen Lehre und Lebensführung gegen verderbliche papistische Einflüsse zu verteidigen. Zum Beispiel wurde eine Bauerntochter angezeigt, weil sie "mit einem Catholischen gesellen von Weilerspach in Ehesachen etwas zuethun habe." Ihre Eltern wurden vor den Kirchenkonvent geladen und versprachen, "solches zu verhindern; das mägdlin ist aber nicht von der Handt zu bringen." Hart wurden junge Leute gemaßregelt, wenn sie in einem katholischen Ort zum Tanzen gingen. "Weilen 16 Mägdlin und 6 junge Gesellen nach Thierheimb auf die Kirbe gangen", zahlte jedes 15 Kreuzer. Ein unlösbares Problem war für den Kirchenkonvent die Villinger Fasnacht. "Junge Leute utriusque sexus (beiderlei Geschlechts) gehen in der Fastenzeit nach Villingen und laufen da mit denen Catholiquen verkappt und in Narrenkleidern herum", beanstandet ein Bericht. In Geschäftsangelegenheiten durfte man durchaus nach Villingen gehen - aber drei Mädchen waren danach noch "denen Fastnachtsnarren nach auff die Tantzlaube geloffen" und wurden dafür vom Kirchenkonvent empfindlich bestraft.

Dies ist der Zusammenhang, in dem man auch die Vorladung Verena Müllers vor den Kirchenkonvent verstehen muss. Dass sie sich ausgerechnet an die Klosterfrauen in Villingen wandte, verstieß gegen die Regeln konfessioneller Abgrenzung und erregte den Argwohn der Sitten- und Glaubenswächter von Schwenningen. Denn beide Orte, so nah sie auch beieinander liegen, gehörten in der Frühen Neuzeit gewissermaßen verschiedenen Welten an. Glaubenspaltung und konfessionelles Zeitalter hatten nicht nur Auffassungsunterschiede in dogmatischen Fragen, sondern unterschiedliche Kulturen hervorgebracht - Festbräuche, Bildungswelten, Lebenseinstellungen. Kirche und Obrigkeit sorgten dafür, dass die konfessionellen Muster sich entwickelten und verfestigten. So haben sich die Menschen hüben wie drüben in jeweils ihrer Konfession eingerichtet und von einander abgegrenzt. Sie haben zwar Geschäfte miteinander gemacht, aber geglaubt und gebetet, geheiratet und gelebt haben sie nur innerhalb ihrer eigenen konfessionellen Welt. Auch zwischen Villingen und Schwenningen, wie an zahllosen anderen Orten in Deutschland und der Schweiz, verlief eine Mentalitätsgrenze, unsichtbar, aber nachhaltig - es hatte damit "Viel auff sich", um noch einmal die Formulierung des Protokolls aufzugreifen. Sie war im 17. Jahrhundert am deutlichsten ausgeprägt; daher fiel auf, wer sie eigenmächtig überschritt, und sei es auch aus spontaner Menschlichkeit. Insofern ist der "Fall" Verena Müller typisch für das konfessionelle Zeitalter und nur aus seinen besonderen Prägungen heraus zu verstehen.

- Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Freiburg -

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.