Methodenvorschlag

Lernorterkundung

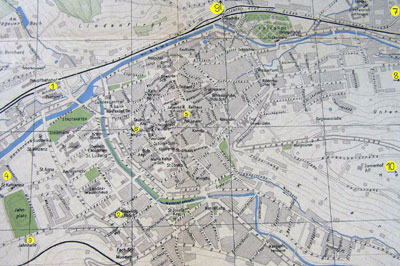

Obwohl sich etliche der für die Vertriebenen wichtigen Gebäude noch heute verorten lassen, hat sich ihr Aussehen ebenso wie ihre aktuelle Nutzung gewaltig verändert. Am ehesten kommen die Siedlungshäuser auf dem Rehnenhof oder im Lindenfeld als "Anschauungsobjekte" in Betracht. Wichtiger aber erscheint es, die Wege ablaufen zu lassen, die die Vertriebenen zu gehen hatten und die unsere heutigen Schüler meist mit dem Omnibus zurücklegen: Von einer dieser Siedlungen zu einem (möglichen) Arbeitsplatz in einer der Glashütten, von der Unterkunft in der Jahnturnhalle zur Bezugsscheinstelle,

Die Entfernungen lassen sich auch auf dem Stadtplan messen und umrechnen!

Behandlung des Themas in der Schule

Der Zugang zum Thema ist über mehrere Schienen möglich:

- Ausgangspunkt 1: Ein Stadtplan aus dem Jahr 1948 ( B 1 ): darauf sind die Gebäude markiert, die für die Vertriebenen wichtig waren

- der Bahnhof, an dem sie abgeladen wurden;

- die Hindenburgoberschule (heute Parler-Gymnasium), die als Massenlager diente und andere Notunterkünfte;

- das Büro der Nothilfe;

- die neuen Wohnsiedlungen;

- die entstehenden Glashütten, in denen sie oft Arbeit fanden;

(für alle Schularten)

Stadtplan aus dem Jahr 1948

© Stadtarchiv Schwäbisch Gmünd/Wilhelm Daucher Verlag

- Ausgangspunkt 2: Drei Infotexte ( D 1 , D 2 , D 3 ), welche zentrale Basisinformationen vermitteln. In diese sind kleine Ausschnitte aus Zeitzeugeninterviews eingebettet. (Hauptschule)

- Ausgangspunkt 3: Fragenkomplexe ( AB 1- 8) zu den verschiedenen Lebensbereichen (Lagerleben, Zwangseinquartierung, beruflicher Neubeginn, Wohnungsbau) mit dazu passendem Quellenmaterial (Sekundarstufe I - Realschule)

- Ausgangspunkt 4: Zeitzeugeninterviews ( T 1 - T 7 und AB 9 ): Sie vermitteln den Schülern einen "unmittelbaren" Eindruck von den Alltagsproblemen und der emotionalen Belastung jener Zeit. Durch die verschiedenen Perspektiven von Frauen und Männern, Neubürgern und Einheimischen, Fabrikanten und Bauern wird die Subjektivität der einzelnen Interviews relativiert. Die abgedruckten Zeitzeugeninterviews eignen sich gut für Gruppenarbeit und anschließende Präsentation. Dabei soll aus der Summe der Aussagen ein möglichst authentisches Bild der damaligen Situation in der Stadt vermittelt werden. (Realschule - Gymnasium)

- Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Stuttgart -