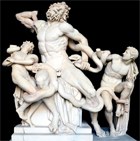

1. Jh. v. Chr. Laokoon-Gruppe

Laokoon war, laut der griechischen Sage, ein trojanischer Priester. Er warnte die Trojaner davor, das hölzerne Pferd in die Stadt Troja zu holen und schleuderte seine Lanze gegen das Pferd. Da die Götter aber die Zerstörung Trojas schon beschlossen hatten, musste Laokoon sterben. Während er und seine zwei Söhne sich zum Altar zurückzogen, wurden sie von zwei Schlangen, die Apollon (u.a. Gott des Lichts, der Heilung und des Frühlings) geschickt hatte, umwunden und getötet.

Die Figurengruppe wurde wahrscheinlich einige Jahre vor der Schlacht bei Aktium (31 v. Chr.) ausgearbeitet. In der Renaissance wurde die Gruppe wiederentdeckt. Man fand Sie unter den Trümmern des"Domus Aurea", des „Goldenen Hauses“ des Nero (röm. Kaiser von 54-68) in Rom. Heute befindet sich die Skulptur im Vatikanischen Museum in Rom. Die Laokoon-Gruppe wurde von mehreren Meistern geschaffen. Diese Künstler sind uns bekannt: Athanadoros, Hagesandros und Polydoros. Sie gehörten zu einer Künstlerdynastie aus Rhodos, dort genossen sie hohes Ansehen und begleiteten Priesterämter.

Anhand dieser Gruppe lässt sich sehr gut das künstlerische und gestalterische Anliegen des Hellenismus erkennen. Es entwickelt sich eine stärker am Herrscher ausgerichtete höfische Kunst, getragen von einer hohen kunsthandwerklichen Qualität, gekonnter Komposition, meisterhafter Körperbehandlung und überzeugender seelischen Ausdruckskraft. Es wird der dramatische Augenblick dargestellt, in dem Laokoon, vereint mit seinen Söhnen, den aussichtslosen Kampf gegen die Schlangen führt. In der Gewissheit des nahen Todes bäumt sich Laokoon nochmal im Todeskampf gegen die Schlangen auf. Seine Söhne zeigen gleichzeitig schon Phasen des inneren und äußeren Scheiterns, der Aufgaben.

Die Komposition ist flächig, auf eine Schauseite hin, angelegt. Dabei ist die sog. Bedeutungsperspektive zu erwähnen: Laokoon, der Protagonist der Sage, wird durch seine Größe hervorgehoben und besonders gewürdigt. Ursprünglich war die Figurengruppe vermutlich für eine Gebäudenische vorgesehen, die die Gruppe förmlich einrahmte. Innerhalb der Figurengruppe lässt sich leicht eine Hauptlinie erkennen. Diese dominante Diagonale beginnt in der rechten Hand des Laokoons, führt über seinen leicht gedrehten Rumpf, seinen linken Oberschenkel und endet im linken Fuß. Die Komposition erzeugt Dynamik und Dramatik. Sie paraphrasiert das Geschehen eindrücklich. Das schmerzverzerrte Gesicht des Laokoons verstärkt nochmal die Szene. Laokoons Körper ist noch sehr muskulös gestaltet, allerdings lassen sich schon Tendenzen eines gewissen Flimmerns und Auflösens der Formen und Wölbungen erkennen. Somit ist der Körper nicht mehr Träger der „leibseelischen“ Einheit. Es wird in diesem Werk die Vielfältigkeit der psychischen Zustände zum Ausdruck gebracht. Die Körperlichkeit tritt nun hinter dem seelischen Ausdruck des Menschen zurück. Darin zeigt sich das künstlerische Anliegen des Hellenismus.

So sah das große Kunstwerk der Antike aus (Artikel von Bernd Seewald (14.11.2016). Welt

Literatur:

Detlef Lotze (2017): Griechische Geschichte: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. C.H.Beck Verlag

Ernst Hövelborn (2017): Verkörperungen. Griechische Antike - Antony Gormley. BDK Fachverband für Kunstpädagogik. Landesverband Baden-Württemberg

Margot Michaelis (2002): Plastik - Objekt - Installation. Ernst Klett Schulbuchverlag. Leipzig Stuttgart Düsseldorf

Hans Baier (1988): Stilkunde. Seemann Verlag. Leipzig

Gerhard Zinserling (1977): Abriß der griechischen und römischen Kunst. Reclam Verlag. Leipzig