„Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen…“ Die Auswirkungen des Euthanasie-Programms auf die Johannes-Diakonie Mosbach am Beispiel Maria Zeitlers

Autorin: Christine Eggers

Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Mannheim

Kurzbeschreibung des Moduls:

Das für eine Doppelstunde ausgelegte Modul über Maria Zeitler, ein Euthanasieopfer der Nationalsozialisten aus der Mosbacher Johannes-Diakonie, bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, anhand eines konkreten Beispiels nachzuvollziehen, welch grausamen Konsequenzen die NS-Ideologie für Menschen mit Behinderung hatte. Auf der Grundlage von Originalquellen der Familie Zeitler können die Schülerinnen und Schüler die Geschichte der jungen Frau rekonstruieren und sie später mit Hilfe eines Radiobeitrags wieder dekonstruieren und dabei die Erkenntnis gewinnen, wie es den Nationalsozialisten zunächst gelang, die Deportation und Ermordung von Menschen mit Behinderung zu verschleiern.

Abschließend erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Erinnerns an die Opfer heute. Die Schülerinnen und Schüler werden anhand des Beispiels einer Stolpersteinverlegung für Maria Zeitler damit konfrontiert, dass nicht jede Form des Gedenkens von allen Menschen als angemessen wahrgenommen wird.

Das Modul ist für die Sekundarstufe I konzipiert, kann aber mit einer entsprechenden Differenzierung - zum Beispiel bei der Reflexion über angemessene Formen der Erinnerungskultur an die Opfer des Nationalsozialismus - auch in der Sekundarstufe II eingesetzt werden. Zudem würde es die Möglichkeit zur weiteren selbstständigen Recherche geben, wie die Johannes-Diakonie Mosbach heutzutage mit ihrer Vergangenheitsaufarbeitung umgeht, sowohl in Bezug auf die Euthanasie sowie beispielsweise in Bezug auf ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Kurt Rother, der überzeugter Nationalsozialist war.

Hintergrund

Der Begriff „Euthanasie“ leitet sich vom Griechischen ab und bedeutet wortwörtlich betrachtet eigentlich „schöner Tod“ (eu = schön, thanatos = Tod). Durch die Nationalsozialisten wurde dieser Begriff pervertiert und als Euphemismus für die Ermordung von Menschen mit Behinderung verwendet.

14. Juli 1933

Das Gesetz zur „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ legitimierte die Zwangssterilisation von vermeintlich „erbkranken“ Menschen.

1. September 1939

Reichsleiter Bouhler und Dr. Brandt wurden damit beauftragt, das Euthanasie-Programm zu leiten. Es wurde als „T4-Aktion“ getarnt, benannt nach der Tiergartenstraße 4 in Berlin, in der der Beschluss zur systematischen Ermordung von Menschen mit Behinderung gefasst wurde.

Der Hauptverantwortliche für die T4-Aktion war Karl Brandt, der Leibarzt Hitlers. Er organisierte die Tötung von über 70.000 Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung.

Dafür wurden mehrere Euthanasieanstalten gegründet, in denen die systematische, massenhafte Ermordung von Menschen mit Gas „erprobt“ wurde, was später auch in den Vernichtungslagern Anwendung fand.

Januar 1940 – Februar 1941

Insgesamt sechs Vernichtungszentren wurden eingerichtet. Sie befinden sich in Brandenburg an der Havel, Hartheim in Alkoven bei Linz, Pirna-Sonnenstein, Bernburg an der Saale, Hadamar bei Limburg und in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb.

14.Oktober 1939

Das Samariterstift Grafeneck wurde für „Zwecke des Reichs“ beschlagnahmt und die Bewohner wurden in eine andere Pflegeanstalt gebracht.

Januar 1940 – Dezember 1940

Grafeneck auf der Schwäbischen Alb galt als eine der ersten mit Gas arbeitenden Tötungsanstalten des Deutschen Reiches. Hier wurden von Januar 1940 bis Ende 1940 mehr als 10.600 Menschen vergast.

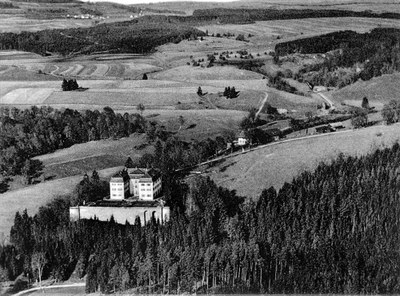

Schloss Grafeneck entsprach hervorragend den Organisations- und Geheimhaltungskriterien der Euthanasie-Planer. Es lag weit ab und war leicht vor neugierigen Blicken abzuschirmen. Im Schloss selbst war das Tötungspersonal untergebracht. Diese etwa 80 Personen stammten aus Berlin und Stuttgart – darunter auch mehrere Ärzte. Sie waren dafür zuständig, die eingelieferten Patienten in einem luftabgedichteten Schuppen mit Kohlenmonoxyd-Gas zu töten.

Die plötzlich stark angestiegenen Sterbezahlen in dem Ort, die grauen Busse, die zwar viele Menschen nach Grafeneck brachten, aber nie wieder jemanden hinausfuhren und die rauchenden (fahrbaren) Krematorien ließen viele der Anwohner in den umliegenden Dörfern wenigstens vermuten, was sich in Grafeneck abspielte. Die gescheiterte Geheimhaltung mag einer der Gründe für die NS-Spitze gewesen sein, die Morde in Grafeneck Ende 1940 zu beenden, wahrscheinlicher war jedoch die Tatsache, dass man das „Plansoll“ zu diesem Zeitpunkt bereits weit überschritten hatte. Ursprünglich war geplant gewesen, 20 Prozent der Patienten in Südwestdeutschland zu ermorden, im Dezember waren es jedoch bereits 50 Prozent.

Panorama Schloss Grafeneck und Gelände (Aufnahme um 1930)

September 1940

Im Rahmen der T4-Aktion wurden 218 Bewohnerinnen und Bewohner der Johannes-Anstalten Mosbach in die Vernichtungsanstalt Grafeneck deportiert, darunter auch Maria Zeitler.

Auf der Aufnahme sieht man die ehemalige, ansteigende Dorfstraße von Stetten im Remstal. Diese führte durch die Einrichtung der damaligen Anstalt Stetten.

Auf der linken Seite sieht man das ehemalige Krankenhaus, in dem viele Opfer wohnten. Direkt vor dem Eingang des Krankenhauses haben mehrmals die beiden Transportbusse der GEKRAT gehalten und die Opfer abgeholt. Bei dem ersten Bus handelt es sich um einen rot lackierte Reichspostbus, der weiter entfernte Bus ist vermutlich grau umlackiert worden.

1941-1945

Viele Täter von Grafeneck wurden nach der Schließung der Tötungsanstalt Grafeneck in die hessische Anstalt Hadamar versetzt und töteten dort im Rahmen der T4-Aktion weiter. Viele von ihnen waren später auch in den Holocaust verstrickt.

Der ärztliche Direktor von Grafeneck, Horst Schumann, wurde später der Lagerarzt in Auschwitz-Birkenau. Ein anderer, Christian Wirth, wurde zum Generalinspektor der „Aktion Reinhardt“, bei der 1942/43 über 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden, sowie tausende Sinti und Roma in den besetzten polnischen Gebieten ermordet wurden. Jeder vierte Täter von Grafeneck war später in den Vernichtungsstätten des Holocaust tätig.

Nach 1945

Die französischen Besatzer gaben das Schloss Grafeneck an die Samariterstiftung zurück, so dass ein Neuanfang für die Arbeit mit behinderten Menschen dort ermöglicht wurde. Bis heute wird das Schloss als Lebensraum und Wohnort für Menschen mit Behinderung genutzt.

1948-1949

In zwei sogenannten Grafeneck-Prozessen wurden die Täter sowohl in Freiburg (zwei Angeklagte), als auch in Tübingen (acht Angeklagte) vor Gericht gestellt.

Ihnen wurde die Beteiligung an der Ermordung von über 10.600 Menschen zur Last gelegt. Die Anklage lautete auf „Beihilfe zum Mord“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

In Freiburg wurden beide Angeklagte zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt, jedoch schon in den 1950er Jahren begnadigt. Auch in Tübingen fielen die Urteile sehr milde aus: Nur drei der Angeklagten wurden mit Gefängnis zwischen eineinhalb und fünf Jahren bestraft, fünf Angeklagte wurden freigesprochen. (vgl. das Unterrichtsmodul zum Tübinger Grafeneck Prozess [Landesbildungsserver Baden-Württemberg])

1950er-1960er Jahre

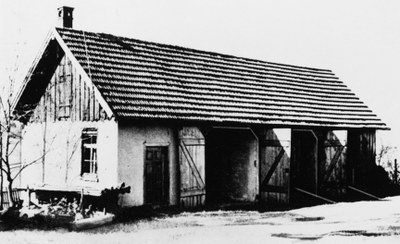

Einerseits wurde auf dem Friedhof von Grafeneck ein Gedenkort für die Opfer der NS-Euthanasie eingerichtet, andererseits erfolgte 1965 der Abriss des barackenartigen Gebäudes, in dem die Gasmorde durchgeführt wurden und an der gleichen Stelle ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude errichtet. Das Interesse an einer Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit war gering.

Landwirtschafts- bzw. Remisengebäude (Aufnahme nach 1945). Hierin befand sich 1940 eine Gaskammer, in der 10.654 Menschen mit Kohlenmonoxyd-Gas ermordet wurden.

1982

Ein „Arbeitskreis Euthanasie“ entstand und eine erste Texttafel in Grafeneck erinnerte nun an die Verbrechen in der NS-Zeit.

1990

Eine offene Kapelle in der Nähe des Friedhofs Grafeneck wurde errichtet und zum Ort des Mahnens und Gedenkens. Hier findet jährlich eine Gedenkfeier statt.

1995

Ein „Gedenk- und Namensbuch“ erinnert an die Opfer und ihre Geschichten. Es wird immer noch ergänzt.

Oktober 2005

In Grafeneck wird ein Dokumentationszentrum mit einer Dauerausstellung eröffnet.

Zeitleiste zu Maria Zeitler

16. September 1911

Maria Zeitler wird als fünfte Tochter des Postbeamten Otto Zeitler geboren. Die Familie wohnt in Mosbach im Gartenweg Nr.5.

1914

Im Alter von drei Jahren erkrankt Maria an einer Hirnhautentzündung, deren Folgen zu einer schweren Behinderung des Mädchens führen. Sie wird von ihren Eltern zuerst zeitweise und später auf behördlichen Druck gänzlich zur Pflege in die Johannes-Anstalten gegeben. Die Familie liebt "s´ Mariele" sehr und holt sie an den Wochenenden oftmals zu sich nach Hause. „In Gedanken saß sie immer mit bei uns am Tisch.“

12. September 1940

Deportation Maria Zeitlers aus der Johannes-Diakonie nach Grafeneck; vermutlich wird sie noch am gleichen Tag ermordet.

17. September 1940

Maria Zeitlers Eltern werden über eine vermeintliche „Verlegung“ ihrer Tochter in eine „staatliche Anstalt“ informiert.

26. September 1940

Familie Zeitler erhält per Brief die Information, dass Maria nach Grafeneck „verlegt“ worden sei.

9. Oktober 1940

Familie Zeitler wird darüber informiert, dass Maria vermeintlich an „Typhus“ gestorben sei. Aus hygienischen Gründen habe man die Leiche sofort einäschern müssen. Die Familie könne eine Urne mit der Asche der Verstorbenen überführen lassen, um sie in einem Familiengrab beisetzen zu können.

November 1940

Die Urne kommt in der Friedhofsverwaltung Heilbronn an und wird an die Familie weitergeschickt, nachdem diese eine Überführungsgebühr entrichtet hat.

12. Dezember 1940

Marias Urne wird im Familiengrab in Osterburken beigesetzt.

1944-1950er

Marias Vater, Otto Zeitler, verstirbt noch vor Ende der NS-Zeit im Dezember 1944. Seine Frau Elisabeth lebt mit zwei Töchtern noch bis in die 50er Jahre in dem Haus im Gartenweg 5, dann ziehen sie in die Bergsteige 33. Heute gibt es keine Nachkommen der Familie mehr im engeren Umkreis von Mosbach.

2011

Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten zum Thema „Skandale“ erforschen drei Schülerinnen des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums das Schicksal von Maria Zeitler. Aus ihrer Arbeit entsteht die Idee, einen Stolperstein für Maria Zeitler zu verlegen, doch die Idee stößt zunächst auf Ablehnung in Mosbacher Gemeinderat und beim damaligen Bürgermeister.

November 2013

Nach mehreren Leserbriefen in der Rhein-Neckar-Zeitung, etlichen Gesprächen mit den Schülerinnen und Briefen von Maria Zeitlers Familie geben der Gemeinderat und der Bürgermeister nach und zur Erinnerung an das Euthanasie-Opfer Maria Zeitler wird im Gartenweg 5 in Mosbach ein Stolperstein verlegt. Der Pate für den Stolperstein wird der Großneffe von Maria Zeitler, Professor Dr. Dr. Norbert Gross.

Der Stolperstein für Maria Zeitler

2021

Auf dem Gelände der Johannes-Diakonie wird der Maria-Zeitler-Pfad, ein 1,2 Kilometer langer barrierefreier Lehr- und Gedenkpfad, eingerichtet. Er erzählt an acht Stationen die Geschichte der NS-Euthanasie-Opfer der damaligen Mosbacher „Erziehungs- und Pflegeanstalten für Geistesschwache“. Auf Anfrage kann man Führungen durch inklusive Lotsen-Tandems buchen.

Bedeutung

Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen im Nationalsozialismus beschäftigt uns bis heute. Gerade in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut und Diskussion über „Remigration“ in einigen Gesellschaftsschichten scheinbar wieder salonfähig werden, ist es umso wichtiger, an die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Sinne der NS-Ideologie begangen wurden, zu erinnern.

Im Bereich der Sachkompetenz erwerben Schülerinnen und Schüler wichtige Erkenntnisse dazu, was mit den Menschen passierte, die nicht der NS-Ideologie des „arischen Menschen“ entsprachen. Sie beschäftigen sich anhand des Beispiels von Maria Zeitler aus der Mosbacher Johannes-Diakonie mit den Themen der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung aus der „Volksgemeinschaft“, mit der „Euthanasie“, sowie mit der Frage danach, inwiefern es eine würdige Form des Gedenkens an die Opfer der T4-Aktion in der Gegenwart gibt.

Hinsichtlich der Orientierungskompetenz erwerben die Schülerinnen und Schüler Erkenntnisse im Bereich der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertevorstellungen im Hinblick auf die Gegenüberstellung von unserem heutigen Verständnis vom Wert eines Menschen und dem in der NS-Zeit.

Die Beschäftigung mit den Originalquellen von Maria Zeitler ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, einen historischen Sachverhalt selbstständig zu rekonstruieren und ihn später durch Anleitung der Lehrkraft und den entsprechenden Radiobeitrag auch wieder zu dekonstruieren. Dabei geht es auch darum, zu erkennen, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen und politischen Strukturen der NS-Zeit auf das Leben von Menschen mit Behinderung wie Maria Zeitler hatten (Reflexionskompetenz).

Hier ist eine enge Verknüpfung mit der Methodenkompetenz gegeben, bei der die Schülerinnen und Schüler lernen, unterschiedliche Quellen, z.B. Fotos, Transportlisten, Briefe, Rechnungen kritisch zu analysieren und auf ihren Realitätsgehalt hin zu hinterfragen.

Die anschließende Auseinandersetzung mit der Stolpersteinverlegung bietet den Schülerinnen und Schülern die Chance, den historischen Sachverhalt der Ermordung Maria Zeitlers im Rahmen der T4-Aktion in Bezug zur Gegenwart zu setzen und ein eigenes Werteurteil zu formulieren und zu begründen, indem sie selbst dazu angeregt werden, zu überlegen, wie eine würdige Form des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aussehen könnte (Reflexionskompetenz).

Die Leitperspektive des Bildungsplans wird insofern gefördert, als dass die Schülerinnen und Schüler sich anhand eines konkreten Beispiels in die Situation einer Familie mit einem behinderten Kind einfühlen können, so dass sie dabei moralische Werte entwickeln können, die sie zur Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit befähigen.

Zudem fördert die Beschäftigung mit dem Thema „Euthanasie“ und der fehlenden Rechtsstaatlichkeit im Nationalsozialismus das Demokratieverständnis der Schülerinnen und Schüler, indem sie sich die Werte unserer heutigen Demokratie vor Augen führen.

Verlaufsplan und Materialien

| Zeit/ Phase |

Inhalte/ methodische Hinweise |

Material | ||

| G | M | E (G8/G9) | ||

| 1. Doppelstunde | ||||

| Einstieg |

Als allgemeiner Einstieg in das Thema „Euthanasie“ bietet es sich an ein Propaganda-Plakat aus dem Schulbuch z.B. „Volksgenosse, es ist auch dein Geld“ zu verwenden und im Plenum mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen, welche Rolle Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus zugesprochen wurde. Generell zielte die Propaganda darauf ab, Behinderte als unnötigen Kostenfaktor darzustellen und jeden „gesunden Menschen“ als Geschädigten, der durch seine Steuern die Unterbringung der Behinderten zwangsweise finanzieren muss. Daraus kann sich die Frage ergeben, welche Konsequenzen diese Darstellung im Nationalsozialismus für behinderte Menschen haben könnte. |

Schulbuch |

||

| Erarbeitung 1 |

Um den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, wer für die Nationalsozialisten zu den sogenannten „Erbkranken“ gehörte, wird im Folgenden der Inhalt des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erarbeitet sowie der „Euthanasiebefehl“. Mögliche Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler könnten sein, die Begriffe in eigenen Worten zu definieren, sowie die Rolle von Staat und Ärzten bei der Vorbereitung und Durchführung des Euthanasieprogrammes zu erklären. Des Weiteren könnten sie diskutieren, welche Folgen das Gesetz, sowie der Befehl haben könnten. |

AB 1 | ||

| Auswertung/Transfer |

Im Unterrichtsgespräch können die Ergebnisse gesichert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Wesentlichen erkannt haben, dass das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14.Juli 1933 mehrere Krankheiten (darunter, z.B. Depressionen, Epilepsie, Blindheit und Taubheit) als vermeintlich „vererbbar“ einstufte und dadurch Tür und Tor für Zwangssterilisationen im Auftrag des Staates öffnete. Ärzte spielten eine große Rolle bei der Entscheidung darüber, wer als „erbkrank“ eingestuft wurde und mit welchem Schweregrad; sie erstellten ärztliche Gutachten, auf deren Grundlage über Leben und Tod entschieden wurde, zudem wirkten sie sowohl an den Sterilisationen mit, als auch an den Tötungsaktionen. Als Fachleute für Massentötungen bereiteten einige von ihnen den Weg für die späteren Gaskammern in den Konzentrationslagern. Der Staat schuf durch seine Gesetzgebung die Voraussetzung für das Euthanasieprogramm. |

|||

| Überleitung | Als Übergang und Hinführung zur konkreten Auseinandersetzung mit den Opfern der Euthanasie in der Johannes-Diakonie bietet sich ein kurzer Lehrervortrag zur sogenannten „T4-Aktion“ bzw. zur Geschichte Grafenecks an. Hierfür können die Eckdaten der Zeitleiste genutzt werden. | |||

| Erarbeitung 2 |

Als direkte Hinführung zu Maria Zeitler als Beispiel für ein Opfer der T4-Aktion aus der Johannes-Diakonie kann das Bild von ihr als Kind gezeigt werden, das vor ihrer Hirnhautentzündung und damit vor ihrer Behinderung aufgenommen wurde, als sie etwa zwei Jahre alt war. Die Zeitleiste kann zur Fertigstellung in die Hausaufgabe gegeben werden. |

AB 3 | ||

| Auswertung |

In einem anschließenden Unterrichtsgespräch werden die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit den Quellenmaterialien miteinander verglichen. Es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler ähnliche Zeitleisten mit den jeweils gleichen Aufenthaltsorten Maria Zeitlers erstellt haben. In einem weiteren Schritt gilt es nun, diese Quellen im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit kritisch zu hinterfragen. Anlass hierfür kann beispielsweise die Frage sein, warum man Maria Zeitler bis nach Österreich „verlegte“. Welchen Sinn könnte diese „Verlegung“ gehabt haben? |

|||

| Erarbeitung 3 |

Es bietet sich nun an, einen Radiobeitrag zur besseren Einordnung der Quellen anzuhören, in dem unter anderem darüber aufgeklärt wird, dass die vermeintliche „Verlegung“ Maria Zeitlers nie stattgefunden hat, sondern dass davon auszugehen ist, dass sie direkt von der Johannes-Diakonie nach Grafeneck deportiert und dort noch am gleichen Tag ermordet wurde. |

|||

| Transfer |

Abschließend können die Schülerinnen und Schüler darüber diskutieren, wie man heute mit dem Thema Euthanasie umgehen sollte. Welche Form des Gedenkens ist die „richtige“? Anlass für ein Gespräch könnte der Stolperstein sein, der in Mosbach für Maria Zeitler verlegt wurde und dessen Verlegung lange im Mosbacher Gemeinderat umstritten war, da es auch schon eine Gedenktafel für alle Opfer bei der Kirche der Johannes-Diakonie gab. |

AB 4 | ||

Download aller Materialien (zip) [7 MB]

Bezug zum Bildungsplan

Sekundarstufe 1 – Klasse 9

Die nationale und die europäische Ebene stehen im Vordergrund des Geschichtsunterrichts. Allerdings werden die deutsche und die europäische Geschichte immer wieder durch die sozusagen darunter beziehungsweise darüber liegende regionale und globale Ebene konkretisiert, ergänzt und bisweilen relativiert.

Die Regionalgeschichte ermöglicht den Schülerinnen und Schülern einen anschaulichen, eng auf ihre Lebenswelt bezogenen Zugang zur Geschichte. Ihr didaktisches Potenzial liegt insbesondere im exemplarischen Prinzip. Historische Lernorte bieten in besonderem Maße Anregungen, den Prozess des historischen Denkens anzustoßen.

Leitperspektive

Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt

Die Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang der Gesellschaft mit Minderheiten im Verlauf der Geschichte kennen und entwickeln dabei Wertehaltungen, die sie zur Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit befähigen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.3.1 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg –

Zerstörung der Demokratie und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Die Schülerinnen und Schüler können den Nationalsozialismus analysieren, als radikalen Gegenentwurf zur parlamentarischen Demokratie charakterisieren und die sich aus den nationalsozialistischen Verbrechen ergebende Verantwortung begründen.

Die Schülerinnen und Schüler können

(1) die ideologischen Grundlagen des Nationalsozialismus charakterisieren und bewerten (Nationalsozialismus, Sozialdarwinismus, Rassismus, „Volksgemeinschaft“)

(3) das Alltagsleben in der NS-Diktatur zwischen Zustimmung, Unterdrückung und Widerstand erläutern und Auswirkungen auf die Stabilität der NS-Herrschaft beurteilen („Euthanasie“)

(7) die sich aus der Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen ergebende Verantwortung begründen (Schuld, Mitschuld, „Schlussstrich“, Verantwortung)

Prozessbezogene Kompetenzen

2.2 Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

2. unterschiedliche Materialien (insbesondere Texte, Karten, Statistiken, Karikaturen, Plakate, Historiengemälde, Fotografien, Filme, Zeitzeugenaussagen) auch unter Einbeziehung digitaler Medien kritisch analysieren

2.3 Reflexionskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

2. historische Sachverhalte in ihren Wirkungszusammenhängen analysieren (Multikausalität)

4. Sach- und Werturteile analysieren, selbst formulieren und begründen

6. historische Sachverhalte rekonstruieren (Rekonstruktion)

7. Auswirkungen von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen auf die Lebens- und Erfahrungswelt der Menschen erläutern

2.4 Orientierungskompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

4. eigene und fremde Wertorientierungen erklären und überprüfen

2.5 Sachkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

1. historische Sachverhalte in Raum und Zeit einordnen

7. regionalgeschichtliche Beispiele in übergeordnete historische Zusammenhänge einordnen

Didaktische Hinweise

Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen im Nationalsozialismus beschäftigt uns bis heute. Gerade in Zeiten, in denen rechtes Gedankengut und Diskussion über „Remigration“ in einigen Gesellschaftsschichten scheinbar wieder salonfähig werden, ist es umso wichtiger, an die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Sinne der NS-Ideologie begangen wurden, zu erinnern.

Im Bereich der Sachkompetenz erwerben Schülerinnen und Schüler wichtige Erkenntnisse dazu, was mit den Menschen passierte, die nicht der NS-Ideologie des „arischen Menschen“ entsprachen. Sie beschäftigen sich anhand des Beispiels von Maria Zeitler aus der Mosbacher Johannes-Diakonie mit den Themen der Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung aus der „Volksgemeinschaft“, mit der „Euthanasie“, sowie mit der Frage danach, inwiefern es eine würdige Form des Gedenkens an die Opfer der T4-Aktion in der Gegenwart gibt.

Hinsichtlich der Orientierungskompetenz erwerben die Schülerinnen und Schüler Erkenntnisse im Bereich der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertevorstellungen im Hinblick auf die Gegenüberstellung von unserem heutigen Verständnis vom Wert eines Menschen und dem in der NS-Zeit.

Die Beschäftigung mit den Originalquellen von Maria Zeitler ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, einen historischen Sachverhalt selbstständig zu rekonstruieren und ihn später durch Anleitung der Lehrkraft und den entsprechenden Radiobeitrag auch wieder zu dekonstruieren. Dabei geht es auch darum, zu erkennen, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen und politischen Strukturen der NS-Zeit auf das Leben von Menschen mit Behinderung wie Maria Zeitler hatten (Reflexionskompetenz).

Hier ist eine enge Verknüpfung mit der Methodenkompetenz gegeben, bei der die Schülerinnen und Schüler lernen, unterschiedliche Quellen, z.B. Fotos, Transportlisten, Briefe, Rechnungen kritisch zu analysieren und auf ihren Realitätsgehalt hin zu hinterfragen.

Die anschließende Auseinandersetzung mit der Stolpersteinverlegung bietet den Schülerinnen und Schülern die Chance, den historischen Sachverhalt der Ermordung Maria Zeitlers im Rahmen der T4-Aktion in Bezug zur Gegenwart zu setzen und ein eigenes Werteurteil zu formulieren und zu begründen, indem sie selbst dazu angeregt werden, zu überlegen, wie eine würdige Form des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aussehen könnte (Reflexionskompetenz).

Die Leitperspektive des Bildungsplans wird insofern gefördert, als dass die Schülerinnen und Schüler sich anhand eines konkreten Beispiels in die Situation einer Familie mit einem behinderten Kind einfühlen können, so dass sie dabei moralische Werte entwickeln können, die sie zur Achtung und Wertschätzung von Verschiedenheit befähigen.

Zudem fördert die Beschäftigung mit dem Thema „Euthanasie“ und der fehlenden Rechtsstaatlichkeit des Nationalsozialismus das Demokratieverständnis der Schülerinnen und Schüler, indem sie sich die Werte unserer heutigen Demokratie vor Augen führen.

Literatur

Primärliteratur

Baur, Theresa; Hornbach, Johanna; Kern, Alexa: „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass…“ Auswirkungen der Aktion T4 in den Mosbacher Johannes-Anstalten, Wettbewerbsarbeit zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zum Thema „Skandale“, 2011.

Sekundärliteratur

Aly, Götz: Die Belasteten. „Euthanasie“ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte, Frankfurt a.M. 2013.

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): „Euthanasie“ im NS-Staat. Grafeneck 1940, Stuttgart 2000.

Stadt Mosbach (Hrsg.): Was man schon längst geahnt und gefühlt hat. Opfer der NS-Euthanasie aus der Stadt Mosbach, Mosbach 2023.

Rößner, Franka; Stöckle, Thomas: Grafeneck 1940 – „Wohin bringt ihr uns?“ – NS-„Euthanasie“ im deutschen Südwesten. Geschichte, Quellen, Arbeitsblätter, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Reihe: Materialien), Stuttgart 2011.

Scheuing, Hans-Werner: „…als Menschenleben gegen Sachwerte gewogen wurden“. Die Geschichte der Erziehungs- und Pflegeanstalt für Geistesschwache Mosbach / Schwarzacher Hof und ihre Bewohner 1933-1945, Heidelberg 2004.

Stöckle, Thomas: Gedenkstätte Grafeneck – Dokumentationszentrum. Ausstellungsbuch, Grafeneck 2018.

Stöckle, Thomas: Grafeneck 1940. Die Euthanasie-Verbrechen in Südwestdeutschland, Tübingen 2012.

Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Quelle: https://www.schule-bw.de

Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.