Landesgeschichtliche Einordnung

Autor: Dr. Udo Bayer (Arbeitskreis RP Tübingen)

Druckversion

Zur Geschichte der Juden in Baden und Württemberg

Eine knappe Zusammenfassung der jüdischen Geschichte auf dem Gebiet eines erst

1952 entstandenen Bundeslandes muss, außer der Territorialgeschichte der

beiden unter Napoleon geschaffenen Hauptländer, noch mindestens die in ihrer

historischen Entwicklung ganz heterogenen Gebiete der Reichsstädte,

Hohenzollern, ursprünglich kurpfälzische Teile, Vorderösterreich und die

kleinen, v. a. reichsritterschaftlichen Herrschaften einbeziehen. Lokale oder

regionale Museen fokussieren die Aufmerksamkeit selbstverständlich nur auf

Ausschnittsbereiche. Man muss auch festhalten, dass die Geschichte der Juden in

Deutschland nicht auf die NS-Zeit reduziert werden kann. Vermutlich ist das 19.

Jh. die entwicklungsgeschichtlich wichtigste Periode; schließlich ist es

bemerkenswert, dass der jüdische Anteil an der Gesamtbevölkerung konstant um

nur etwa 1 % schwankte. Zu Baden und Württemberg gehören nur gut 7 % der

deutschen Juden insgesamt. An entscheidenden innerjüdischen Entwicklungen wie

der Aufklärung hat der Südwesten wenig Anteil. Bezug und Hintergrund für

Regionalentwicklungen ist immer die Geschichte der deutschen Juden allgemein,

insbesondere die von Meyer/Brenner herausgegebene umfassende Gesamtdarstellung.

Die im Mittelalter fixierte Situation der jüdischen Bevölkerung galt für

Jahrhunderte. Bis Ende des 11. Jh. bestanden jüdische Gemeinden in politischen

und wirtschaftlichen Zentren meist nicht als räumlich abgesonderte

Viertel. In unserem Gebiet sind als älteste Gemeinden für das 11. Jh.

Heilbronn und Schwäbisch Hall anzusetzen (Konstanz hatte möglicherweise bereits

zur Römerzeit jüdische Bewohner), im Badischen Grünsfeld und Wertheim.

Wirtschaftliche Basis waren Fernhandel und Bankgeschäfte. Die Juden standen

außerhalb der Feudalgesellschaft. Das Aufblühen der Städte mit erstarkender

Zunftkonkurrenz hatte für sie die Abdrängung in den lokalen Kleinhandel und die

Pfandleihe zur Folge. Innerchristliche Entwicklungen (Bettelorden, Kreuzzüge,

IV. Laterankonzil 1215) ließen die Feindschaft gegen die Juden wachsen,

Ritualmord- und Hostienfrevelbeschuldigungen halten sich bis ins 19. Jh.

Den theologischen Rahmen der christlichen Einschätzung des Judentums bildete

die Substitutionsthese, nach der die Kirche die Stelle des Volkes Israel und

seiner Heilszusagen eingenommen hat. 1215 wird auf dem IV. Laterankonzil die

Kennzeichnung der Juden durch besondere Kleidung dekretiert; sie bleibt

teilweise bis in Schutzverträge des 18. Jh. in Kraft.1239 wurde der Talmud auf

den Index gesetzt. Der vom Papst 1205 herausgestellte Begriff der

Judenknechtschaft und die sich hieraus unter Friedrich II. entwickelnde

Rechtsinstitution des "Kammerknechts" beschleunigte ganz entscheidend

die Entrechtung bis hin zum Status einer Randgruppe; die Juden wurden quasi

verstaatlicht; Freizügigkeit und das Recht des Waffentragens wurden ihnen

entzogen. Folgenreich war die Veräußerung des Judenregals an andere

Machtträger, Reichsstädte und Territorialherrn, vor allem unter Karl IV. Der

ursprüngliche Judenschutz wurde so zur Ausbeutung; die Judensteuer stellten den

größten Posten der kaiserlichen Einkünfte dar. Einen weiteren Höhepunkt der

Verfolgung - nach den Kreuzzügen - bildete die Pestzeit Mitte des 14. Jh. mit

der Auslöschung der meisten Gemeinden.

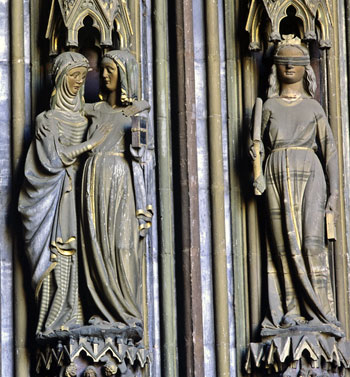

Figurengruppe am Hauptportal des Freiburger Münsters (spätes 13. Jh.):

Heimsuchung (Maria und Elisabeth) und Symbolfigur der Synagoge (Augenbinde,

Stab)

©

www.lmz-bw.de

Karlsruher Thorarolle, mutmaßlich die älteste Seferthora Badens (wohl 13. Jh.)

©

www.lmz-bw.de

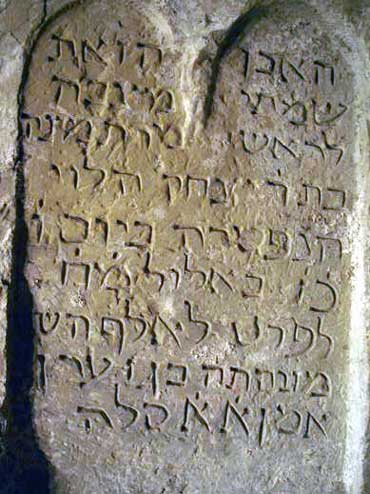

Grabstein der Mina (1288) aus der seit 1233 nachweisbaren jüdischen Gemeinde in

Ulm: "Diesen Stein stellte ich als Grabmal zu Häupten der Frau Mina, Tochter

des Herrn Jizchak HaLewi. Sie verstarb am 6. Tag [Freitag], den 27. Elul 48

[27.08.1288] im 6. Jahrtausend. Ihre Ruhe sei im Garten Eden. Amen, ich sage

sela."

© Udo Bayer

Karl IV. verlieh auch den beiden württembergischen Grafen 1360 das

Judenschutzrecht; in Form vertragsähnlicher Schutzbriefe wurden seitdem

und bis ins 18. Jh. Niederlassung und Erwerbstätigkeit festgelegt. Württemberg

schränkte die kündbaren Rechte bald wieder ein, und Eberhard im Bart

verschlechterte in seiner Landesordnung von 1495 die Erwerbsmöglichkeiten

weiter; sein Testament legte sogar den Ausschluss der Juden als

"schädliche Würm" aus seinem Territorium fest, ein Landesgesetz von 1498 bis

1806. Allerdings war ab 1551 gegen Geleitgeld ein Betreten des Territoriums

möglich. Zu unseren wenigen mittelalterlichen Bauzeugnissen gehört eine Mikwe

in Offenburg.

Die endgültige Ausweisung der Juden aus fast allen Reichsstädten (z. B. Ulm

1499) führte zur Ausbildung des Landjudentums als bis ins 19. Jh.

charakteristischer Lebensform der deutschen Juden - fern der Entwicklung des

städtischen Lebens. Die Sicherheit der Juden hing allein vom Interesse des

Territorialherrn oder der Stadt ab. Judenordnungen ermöglichten als gewissen

Rechtsschutz die Anrufung des Reichskammergerichts. Die Kurpfalz vertrieb ihre

Juden 1391, Vorderösterreich 1574. Gelegentlich wechselten sich Vertreibung und

Wiederzulassung aus wirtschaftlichen Gründen ab wie in den beiden badischen

Markgrafschaften. Die Vertreibungen hielten aber bis in das 17. Jh. an, so auch

in Hohenzollern-Hechingen, wo Juden erst wieder 1701 einen Schutzbrief

erhalten.

Blick auf Hechingen mit Brücke und Häusern mit Synagoge im Vordergrund

©

www.lmz-bw.de (Jaeger)

Ehemaliger jüdischer Freidhof am Waldenberg in Neckarsulm (2008): Grabsteine

mit hebräischen Inschriften, im Hintergrund Tahara-Haus

©

www.lmz-bw.de (Rachele)

Der Frühabsolutismus mit dem Merkantilismus und das Ende des

30-jährigen Krieges waren insofern ein Einschnitt für die Geschichte der Juden

auch in unseren Territorien, als der Status des Kammerknechts endete und eine

kleine Gruppe von Juden mit privilegierter Position entsteht, die Hofjuden

oder Hoffaktoren. Abhängig vom Territorialherrn, misstrauisch von den

Ständen beobachtet, kennzeichnen ihre Stellung Risikobereitschaft, gute

auswärtige Verbindungen und weit verzweigte verwandtschaftliche Kontakte.

Gleichzeitig werden sie gerne als verantwortliche Vorsteher der Juden des

Territoriums eingesetzt. Pacht von Monopolen und nichtzünftige Manufakturen

sind neben Kreditgeschäften ihr Betätigungsfeld. Die interessantesten Beispiele

für Württemberg sind Josef Süß Oppenheimer (hingerichtet 1738) und die

Kaulla-Familie. Sie errichtete in Hechingen 1803 eine bedeutende Talmud-Schule.

Die Hoffaktoren und ihre Bediensteten fielen nicht unter das

Ausschließungsgesetz; entsprechendes galt für die zum herzoglichen Kammergut

gehörenden Orte. Ziel der frühneuzeitlichen Judenordnungen war generell die

Bekehrung als Konsequenz aus der angeblichen Verderbtheit der jüdischen

Religion. In Hohenzollern-Haigerloch z. B. wurden die Juden noch Mitte des 18.

Jh. gezwungen, jedes Vierteljahr eine Predigt anzuhören.

Mannheim und Karlsruhe bieten im 18. Jh. besondere

Entwicklungsmöglichkeiten. 1660 bietet der Kurfürst großzügige

Ansiedlungsbedingungen mit der Pflicht zum Hausbau, die Verlegung der Residenz

nach Mannheim ab 1720 führt zum höchsten je erreichten jüdischen Anteil an der

Bevölkerung. Zur gleichen Zeit versucht der Markgraf in Karlsruhe auf ähnliche

Weise die Bauausgestaltung zu fördern. Aber weit über 90% der Juden waren

Anfang des 19. Jh., in dem sich ihre Stellung in Deutschland ungeahntem Maße

wandeln sollte, Landjuden und nahezu ausschließlich im Handel tätig. Immerhin

die Hälfte lebte unter dem Existenzminimum; ein Viertel schließlich bildete

sogar die Unterschicht der Betteljuden. Die neuere jüdische Geschichte verläuft

in Deutschland territorial und schichtspezifisch recht unterschiedlich.

Die staatliche Umgestaltung der napoleonischen Zeit, die Teilnahme jüdischer

Freiwilliger an den Befreiungskriegen und antiemanzipatorische Bestimmungen des

Wiener Kongresses charakterisieren die Ausgangslage zunehmender Emanzipation

im ersten Drittel des 19.Jh. In Baden wirken Reformideen (wie der 1801

veröffentliche Bericht Holzmanns "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden")

früher als in Württemberg: Durch die Restriktionen seien die Juden zu dem

gemacht, was sie sind, erlaubte Nahrungszweige sollten ihre wirtschaftliche

Existenz ermöglichen, aber noch ohne Zugang zu öffentlichen Ämtern.

Das Konstitutionsedikt von 1807, also zu napoleonischer Zeit, machte sie in

Baden zu Staatsbürgern, aber von der Legislative noch ausgeschlossen und am

Wohnort blieben sie im Status des Schutzbürgers. 1809 richtete der Staat eine

Kirchenverfassung ein, später regelte er auch die Ausbildung der

Rabbiner und ihre Amtstracht (sie wurden Staatsbeamte) und versuchte auf die

Berufsausbildung Einfluss zu nehmen, indem er, wie ab 1828 dann in Württemberg,

landwirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeit fördern wollte. Die Verfassung

von 1818 fixierte den praktischen Ausschluss von Staatsämtern und vom passiven

Wahlrecht. Die jüdische Bevölkerungszahl in Baden betrug über 17.000, die in

Württemberg etwa 10.000.

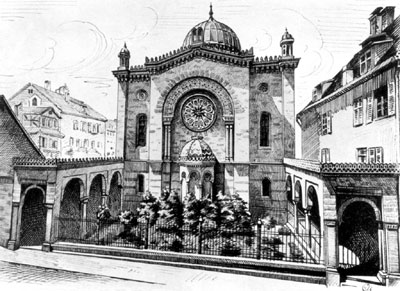

Synagoge in der Kronenstraße in Karlsruhe, erbaut 1798-1806, abgebrannt 1871 (Lithografie

um 1830)

©

www.lmz-bw.de

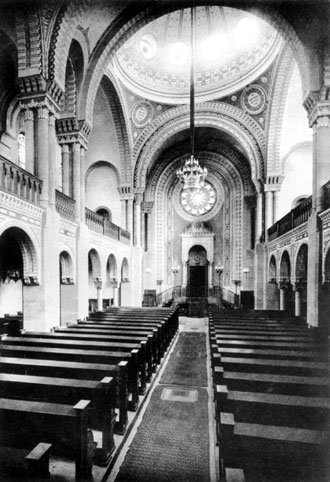

Synagoge in der Karl-Friedrich-Straße in Karlsruhe, erbaut 1881, zerstört 1938

(ca. 1900)

©

www.lmz-bw.de

Württemberg musste schon deswegen das formal noch geltende

Ausschließungsgesetz durch eine einheitliche rechtliche Festlegung der Stellung

der Juden ablösen, weil sein Gebietszuwachs Territorien umfasste, in denen

jüdische Gemeinden mit verbrieften Schutzrechten bestanden, die nun Angehörige

des neuen Staates waren. König Friedrich stand den Juden positiver gegenüber

als seine Beamten. Einzelverordnungen erlaubten den Erwerb selbstbebauten

Landes und den Zugang zu bürgerlichen Gewerben (1809) sowie die Aufhebung des

Leibzolls, des Schutzgelds, legten aber auch die Beschränkung der Niederlassung

auf Orte fest, wo schon vorher Juden ansässig waren, richteten israelitische

Konfessionsschulen ein und machten die männlichen Juden wehrpflichtig. Fremden

Betteljuden war das Betreten des Landes verboten. Die Identifikation mit dem

neuen Staat wuchs in der jüdischen Bevölkerung. Die Mehrheit der christlichen

Bevölkerung lehnte Jahrzehnte lang eine rechtliche und soziale Besserstellung

der Juden ab, was sich auch bei dem Gesetz von 1828 deutlich zeigte; der

Ravensburger Stadtrat sprach gar von der "jüdischen Pest". Das Dilemma der vom

Staat ausgehenden Emanzipationsbestrebungen liegt darin, dass die

württembergischen Regelungen den Juden den Handel abgewöhnen wollten ohne

entsprechende Erweiterung ihrer beruflichen Betätigungsrechte.

Dennoch brachte das "Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der

israelitischen Glaubensgenossen" von 1828, in vielem an der vorangegangenen

badischen Gesetzgebung orientiert, gewisse Verbesserungen (Aufhebung des

Schutzjudenverhältnisses, einheitliche Landesorganisation mit

Oberkirchenbehörde, staatliche Konfessionsschule und Rabbiner- und

Lehrerausbildung, allerdings mit Einschränkung der traditionellen

Rabbinerbefugnisse); ab 1838 durfte nur in den von der Staatsbehörde

anerkannten Synagogen öffentlicher Gottesdienst gehalten werden. Die

Niederlassung ist an die Gewährung des Ortsbürgerrechts gebunden. Insgesamt

wird von Staats wegen quasi ein neues religiöses Paradigma installiert für eine

kirchenanaloge "Cultus-Gemeinde". Die wirtschaftliche Betätigung blieb

eingeschränkt; die Eröffnung von Ladengeschäften ist genehmigungspflichtig; v.

a. der Schacherhandel wird beschränkt. Immer noch lebten gut 80% vom

Schacherhandel, d.h. einem Handel nicht mit speziellen Wirtschaftsgütern,

sondern mit allem, was überhaupt Tauschwert hatte. Auch Pfandleihe und

Viehverstellen wurden hierzu gerechnet. Auf dem Land waren die Juden quasi der

Bankier des verschuldeten Bauern, des schlechten Risikos. Ein Antrag auf

Aufnahme ins Bürgerrecht konnte nach 10 Jahren Tätigkeit in Feldbau oder

Handwerk gestellt werden. Biografische Selbstzeugnisse existieren aus dieser

Zeit kaum.

Für die Mehrheitsgesellschaft war Handelstätigkeit schon deswegen minderwertig,

weil ihr Arbeitsbegriff mit physischer Anstrengung verbunden war; Handel galt

als unproduktiv und sogar unmoralisch. Bemerkenswert ist auch, dass

andererseits Hausieren sich keineswegs auf Juden beschränkte, sondern allgemein

eng mit der handwerklichen und der landwirtschaftlichen Produktion verbunden

war; aber der jüdische Händler blieb durch den alten Topos der angeblich

schlechten Charaktereigenschaften und des "Parasitentums" gebrandmarkt.

Wirtschaftlich bedeutend für die südwestdeutschen Landjuden wie für ihre

Geschäftspartner war der Viehhandel, teilweise mit Kreditgeschäft verbunden.

Pferdehändler stellten die ländliche Elite dar. Der natürliche wirtschaftliche

Interessengegensatz in einem Geschäft mit durchaus symbiotischen Zügen wurde

immer wieder einseitig dem Kollektiv der Juden angelastet, letztlich bis in die

NS-Zeit.

Ehemalige Synagoge in Wallhausen-Michelbach an der Lücke (2004), erbaut 1757,

eines der ältesten erhaltenen jüdischen Gotteshäuser in Württemberg

©

www.lmz-bw.de (Weischer)

Betsaal der Synagoge in Michelbach (2004)

©

www.lmz-bw.de (Weischer)

Jüdische Viehhändler verhandeln mit einem Bürger, Figurengruppe (Terrakotta)

aus Zizenhausen (frühes 19. Jh.)

©

www.lmz-bw.de/Badisches

Landesmuseum

Die Berufsumschichtung gelang nicht im erwünschen Maß, zumal die

Bedeutung des Handwerks und auch längerfristig die der Landwirtschaft

zurückging. Außerdem waren religiöse Vorschriften bei christlichen Meistern oft

nicht einzuhalten. Generell standen offensives und retardierendes

Wirtschaftsverhalten zunehmend im Konflikt; die Juden entwickelten in der ihnen

seit langem zugewiesenen Wirtschaftstätigkeit des Handels die Neuerungen, die

ihnen wegen ihrer Distanz zur umgebenden Wirtschaftsgesellschaft leichter

fielen und die sie alsbald in Konflikt mit der traditionell orientierten

christlichen Konkurrenz brachten. Auch das Gespür für konjunkturelle

Entwicklungen und der Grad der zu erwartenden Diskriminierung spielten bei der

Berufswahl eine Rolle. So hatten die Juden einen Vorsprung an Modernität und

Flexibilität. Universitäten durften Juden in Württemberg seit 1819 besuchen;

Baden und Württemberg erlaubten als erste Staaten jüdische Anwälte und Ärzte,

von Universitätspositionen blieben sie aber bis in die zweite Jahrhunderthälfte

ausgeschlossen.

In Hohenzollern vollzog sich die bürgerliche Gleichstellung langsamer; die

Erteilung bürgerlicher Rechte für die Juden in Sigmaringen wurde wegen des

Einspruchs der Landesdeputation in Hechingen nicht übernommen, sodass für sie

der anachronistische Status von Schutzjuden mit dem Ausschluss von

Gewerbetätigkeit bis zum Übergang an Preußen 1850 erhalten blieb, obwohl Juden

ein Viertel der Bevölkerung ausmachten. Auch an diesem Einspruch wird, wie in

Württemberg, der vorherrschende hartnäckige ländliche und kleinstädtische

Widerstand gegen den sozialen Aufstieg der Juden deutlich. Umso größer ist die

wirtschaftliche Dynamik, die jüdische Unternehmensgründer nach der

Jahrhundertwende zeigen. Allein zwei Drittel der deutschen Juden lebten

übrigens in Preußen, woran greifbar wird, dass unser hier betrachtetes

Territorium innerhalb der deutsch-jüdischen Geschichte nur einen relativ

kleinen Ausschnitt bildet.

In der Beziehung von jüdischer Minderheit und christlicher Mehrheit auf

dem Land galt, wie Jeggle betont, allenfalls eine nur vorgetäuschte Eintracht

und "bourgeoise Idylle und blutiges Chaos" stehen sich gegenüber; 1819 und die

Zeit der 48iger Revolution mit der kurzzeitigen Geltung der Grundrechte sind

hier besonders markante Einschnitte. Während der Krawalle 1819 quartierte sich

der badische Großherzog als symbolische Geste sogar im Haus eines prominenten

Karlsruher Juden ein. Neun der Abgeordneten der Paulskirchenversammlung waren

Juden; die Juden wurden sowohl für die Revolution wie für die Reaktion

verantwortlich gemacht und die vollständige Emanzipation ließ noch bis 1862

(Baden) bzw. 1864 (Württemberg) wegen des Widerstands der zweiten Kammern auf

sich warten. Der badische Minister Lamey argumentierte 1860, eine gänzliche

Emanzipation sei nötig, da nicht eine Gruppe von Untertanen wegen der Religion

von Rechten ausgeschlossen werden könne. Es sind vier badische Städte, die als

letzte in Deutschland jetzt erst Juden die Niederlassung erlauben (Freiburg,

Konstanz, Offenburg, Baden-Baden), während Württemberg die Freizügigkeit 1851

anerkennt. In Baden erhält andererseits 1868 der erste Jude in Deutschland ein

Ministeramt, nämlich Finanzminister Ellstätter.

Ehemalige Synagoge in Sulzburg (1995), erbaut 1823

©

www.lmz-bw.de

Bei der Auswanderung nach Amerika waren Juden dreifach

überrepräsentiert; deutsche Juden hielten der alten Heimat viel länger die

Treue als jüdische Einwanderer aus anderen Ländern - ein wichtiges Beispiel ist

der Hollywoodpionier Carl Laemmle. Die Binnenwanderung in die größeren

Städte und damit der Rückgang des Landjudentums sind die vornehmlichen

demographischen Entwicklungsmerkmale, in Süddeutschland allerdings etwas

verlangsamt. Für die Mehrheit der deutschen Juden ist die Zeit zwischen 1848

und der Reichsgründung eine Periode des wirtschaftlichen Erfolgs und des

sozialen Aufstiegs, verbunden mit der Urbanisierung, bei der Württemberg

allerdings unter dem Reichsdurchschnitt lag; so entstehen auch in den

ehemaligen Reichsstädten wieder größere Judengemeinden trotz Versuchen, die

Ausschließung von Juden auch unter württembergischer Herrschaft beizubehalten.

Die Binnenwanderung der auf dem Land lebenden Juden vollzog sich nach Schaffung

des Eisenbahnnetzes teilweise in Etappen über einen nahe gelegenen Ort mit

Bahnanschluss und die Einrichtung eines Ladengeschäfts.

Die jüdische Bevölkerungsgruppe trägt wie keine andere Gruppe zur

Modernisierung der deutschen Wirtschaftsgesellschaft bei; hierbei spielen

Aufstiegswille und Bildungsbereitschaft eine wichtige Rolle. Die Reform des

Bildungswesens wurde zu einem wichtigen Faktor der umfassenden Akkulturation;

dieser kultursoziologische Begriff will das Hineinwachsen in eine gemeinsam

gestaltete Lebenswelt verdeutlichen, ohne die Differenz christlicher und

jüdischer Lebenswelten aufzuheben. Der bislang herrschende schlechte

Bildungsstand der Juden war gleichzeitig Mitursache und Symptom für ihre

Isolation. Insbesondere in der Textilbranche war der Übergang vom Handel zur

industriellen Produktion aus verschiedenen Gründen einfacher; in Württemberg

und Hohenzollern gibt es bestimmte Schwerpunkte für diese Entwicklung

(Göppingen, Reutlingen). Zu Beginn des 20. Jh. ist die Zahl der jüdischen

Studenten reichsweit fünffach höher. Inwieweit das Urteil von Monika Richarz

für die sich herausbildende deutsch-jüdische Oberschicht für unser Territorium

allgemein zutrifft, nämlich dass sie nie wirklich gesellschaftlich akzeptiert

war, ist schwer zu entscheiden. Das zeigt sich insbesondere an dem persönlich

geadelten Kilian von Steiner (1833-1903), der mit anderen jüdischen

Bankiers drei Jahrzehnte die Geschäftspolitik der Württembergischen Vereinsbank

und somit ihre Rolle bei der Industrialisierung Württembergs und auch Badens

maßgeblich mitbestimmte. Steiner gehört außerdem zu den Gründern der liberalen

Deutschen Partei und er ist Mitinitiator und erster Mäzen des Schillerarchivs

in Marbach. Der Großbürger Steiner ist ein extremer Beleg der These von Elon,

die eigentliche Heimat der deutschen Juden sei die deutsche Kultur und Sprache

gewesen und ihre eigentliche Religion das bürgerliche Bildungsideal.

Andere wichtige jüdische Persönlichkeiten der südwestdeutschen

Wirtschaftsgeschichte sind dann im 20. Jh. Otto Hirsch (u. a. Neckar-AG),

Eduard Ladenburg und die Karlsruher Bankiers Homburger und Straus sowie Alfred

Blumenstein.

Mausoleum des aus Steinsfurt stammenden Hermann Weil (+ 1927) in Waibstadt, der

mit seinem in Argentinien erarbeiteten Vermögen karitative Projekte im

Kraichgau unterstützte.

© Schulenübergreifende Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" (

http://www.rsw.hd.bw.schule.de/shal/sha0.htm)

Eigenartigerweise sind aus unserem Land zur Kaiserzeit insgesamt relativ wenige

große Namen der deutsch-jüdische Kultur zu nennen, was wohl auch mit der

erwähnten quantitativen Gewichtsverteilung innerhalb des Reichs zusammenhängt.

Ein bedeutender jüdischer Schriftsteller dieser Zeit aus Württemberg ist

Berthold Auerbach aus Nordstetten, der Judentum und Integration in die

deutsche Gesellschaft verband. Zu nennen sind auch die Schriftsteller Alfred

Mombert und Jacob Picard; ebenfalls aus Baden stammen die beiden

Nobelpreisträger Fritz Haber und Richard Willstätter. Albert Einstein

stellt im 20. Jh. eine überragende Gestalt des geistigen Lebens dar; in den

Angriffen auf seine Person manifestiert sich gleichzeitig der aufkommende

Antisemitismus.

Die Stuttgarter Gemeinde, entscheidend geprägt von Oberkirchenrat Joseph

(von) Maier, war ausgesprochen fortschrittlich und liberal; Maier hatte bei der

Synagogeneinweihung 1861 verkündet: "Stuttgart ist unser Jerusalem", was den

Grad der Identifikation mit der Heimat und den Abstand von der Tradition zeigt.

Außerdem repräsentiert Maiers Person das - neben der Gleichstellung - zentrale

andere Thema des jüdischen Selbstverständnisses dieses Jahrhunderts, nämlich

die innerreligiöse Entwicklung. Der Liberalisierungsprozess führte zur

Abspaltung der Orthodoxie in den siebziger Jahren. Einige Gemeinden wie etwa

Niederstetten blieben orthodox. So spiegelt die Entwicklung in unserem

Territorium auch die Herausbildung der religiösen Hauptrichtungen in

Deutschland.

Synagoge in Stuttgart (Hospitalstraße 38), eingeweiht 1861, abgebrannt 1938

(Federzeichnung/Holzstich um 1861)

©

www.lmz-bw.de (Jaeger)

Innenraum der Stuttgarter Synagoge (1910)

©

www.lmz-bw.de (Bothner)

Gesetzestafeln der Stuttgarter Synagoge

©

www.lmz-bw.de (Jaeger)

Auf dem Land bleibt eine gewisse Distanz zwischen

Christen und Juden auch im Zeitalter der Emanzipation bestehen, teilweise

verschärft durch Agrarkrisen wie in den siebziger Jahren - trotz

Gemeinderats-Tätigkeit und Vereinsmitgliedschaften; sie zeigt sich etwa am

traditionellen Verhalten der Partnerwahl und am Wohn- und Lebensstil sowie der

Bildungsorientierung der jüdischen Mittelschicht. Konversionen zum Christentum,

quantitativ durchaus erheblich und immer noch als "Entreebillet" in die

Gesellschaft betrachtet und insbesondere immer noch Voraussetzung für den

Offiziersberuf, betrafen eher das großstädtische Bürgertum. (Da das badische

Armeekorps dem preußischen Heer eingegliedert war, galten übrigens die

diskriminierenden Restriktionen für Reserveoffiziere auch hier.)

Synagoge in Laupheim (Aquarell Stumpp)

© Stadt Laupheim

Schloss Großlaupheim - heute "Museum zur Geschichte von Christen und Juden in

Laupheim"

© Stadt Laupheim/Udo Bayer

Man kann feststellen, dass antijüdisches Ressentiment und

partielle Kooperation durchaus vereinbar sind. Das zeigt sich auch am

politischen Katholizismus; er steht für eine fragwürdige Aufspaltung des

Antisemitismus in eine quasi "gerechte", gegen die Moderne generell sowie eine

angebliche jüdische Übermacht gerichtete Variante und einen "unchristlichen",

v. a. rassisch begründeten Judenhass. Selbst Erzberger zeigt die ambivalente

Haltung des Zentrums gegenüber dem Judentum. Dennoch unterstützten die Juden in

katholischen Gegenden häufig die Zentrumspartei und schmückten auf katholischen

Dörfern ihre Häuser zu christlichen Feiertagen. Schon Steiner war mit

antisemitischen Angriffen konfrontiert. Der Antisemitismus des Kaiserreichs

ist nicht scharf vom tradierten Antijudaismus abzugrenzen. Neu ist nur das

Element des sozialdarwinistisch argumentierenden Rassenwahns. Die Stoßrichtung

gegen eine als wesensmäßig fremd gebrandmarkte Gruppe, die jetzt kollektiv für

die Negativerscheinungen einer insgesamt oft ungeliebten Moderne verantwortlich

gemacht wird, folgt einem tradierten Muster. Erfolgreich ist der Antisemitismus

seit der Jahrhundertwende weniger als Bewegung denn als Ideologie von

Interessengruppen. Rapide soziale Umwälzungen und Enttäuschungen über

unerfüllte Versprechungen des Liberalismus wirken verhängnisvoll zusammen.

Der "Burgfrieden" 1914 gab den Juden möglicherweise mehr moralischen

Auftrieb als jedes andere Ereignis seit der Gleichberechtigung von 1869. Ein

Zeugnis des Fliegerleutnants Zürndorfer aus Rexingen zeigt den engen

Zusammenhang von Kriegsteilnahme und Emanzipationserwartung: "Ich bin als

Deutscher ins Feld gezogen, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen, aber auch

als Jude, um die volle Gleichberechtigung meiner Glaubensbrüder zu erstreiten."

Für das Selbstverständnis der deutschen Juden und ihre Identitätskrise war

daher ein Ereignis in der Zeit des Ersten Weltkriegs 1916 traumatisch: Die

Anordnung des preußischen Kriegsministeriums über eine Erhebung der von Juden

im Heer bekleideten Positionen. Das Ergebnis wurde nicht bekannt gegeben. Nach

dem Kalkül der Judengegner sollte ihre Rolle im Krieg pauschal diskreditiert

werden.

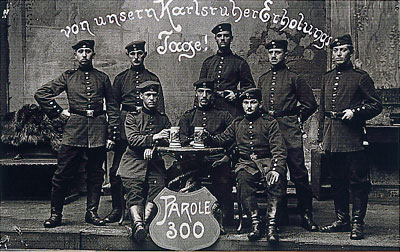

Jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg: "Von unsern Karlsruher Erholungs-Tage!"

©

www.lmz-bw.de

Denkmal für gefallene jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs auf dem jüdischen

Friedhof in Eppingen

© Schulenübergreifende Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" (©

http://www.rsw.hd.bw.schule.de/shal/sha0.htm)

Der badischen Revolutionsregierung gehören zwei Juden an, Ludwig Haas und

Ludwig Marum - auch dies wie andernorts ein Ansatzpunkt für antisemitische

Agitation. Die Zeit der Weimarer Republik ist reichsweit einerseits noch

einmal gekennzeichnet von einer Hochphase der Teilhabe am öffentlichen Leben,

v. a. im kulturellen Bereich, andererseits hat die Aufstiegsbewegung der Juden

ihren Zenit überschritten und antisemitische Bedrohungen werden unverkennbar.

Der "Centralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" hatte sich

schon 1913 ausdrücklich gegen den Zionismus gestellt mit einem Bekenntnis zu

Deutschland und diese Haltung behielten die meisten nach dem Krieg bei. Der

Urbanisierungsprozess setzte sich fort, ebenso der Trend zu akademischen

Berufen - 1928 sind beispielsweise 28% der Karlsruher Ärzte und 40% der Anwälte

Juden.

Die Maßnahmen des NS-Staats ab 1933 zur schrittweisen Entrechtung der

jüdischen Bevölkerung traf unser Territorium im gleichen Maß wie das übrige

Reich. Ein Großteil der Synagogen fiel der Pogromnacht 1938 zum Opfer. Vermögen

wurde "arisiert". Einem Teil der Juden gelang die schwierige Emigration. Bei

den Deportationen gibt es zwischen beiden Ländern den Unterschied, dass im

Oktober 1940 4500 badische (außerdem pfälzische und saarländische) Juden in das

Gebiet der Vichy-Regierung deportiert werden, die selbst von der Aktion

überrascht wird. Sie weist die Betroffenen in das Internierungslager Gurs ein;

zwei Jahre später beginnen Deportationen von Gurs in die Vernichtungslager.

Über 70 % dieser ersten Deportation sterben. Das in Baden verbliebene Siebtel

wurde wie die Juden Württembergs in Vernichtungslager verschleppt. In

Württemberg führte der erste Transport im Dezember 1941 von Stuttgart nach

Riga; der weitaus größte Teil wurde direkt ermordet; drei weitere Deportationen

folgten 1942. Die Stuttgarter jüdische Gemeinde, seit 1939 einzige noch

existierende in Württemberg, wurde 1943 aufgelöst.

Mahnmal für jüdische NS-Opfer auf dem Stuttgarter

Pragfriedhof (1983)

©

www.lmz-bw.de

(Grenzemann)

Nach Kriegsende stellt sich für die wenigen Zurückgekehrten sowie die infolge des Krieges hier gestrandeten Displaced Persons, meist osteuropäischen Juden, die Frage, ob Juden überhaupt noch in Deutschland bleiben sollten. Jüdische Organisationen außerhalb Deutschlands sind dagegen. Aber die beiden Landesorganisationen, die Israelitische Kultusvereinigung Württemberg und der Oberrat der Israeliten Badens, entschieden sich anders, greifbar auch am Wiederaufbau bzw. Neubau der Synagogen (Stuttgart 1952, Karlsruhe 1971). Was Stern für die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Juden formuliert hat, gilt auch für diesen, dem Territorium unseres Bundeslandes gewidmeten Teil und seiner Behandlung in der Schule: Der jüdische Schmerz an Deutschland bleibt, doch ist er ein jüdischer ebenso wie ein deutscher Schmerz, aus dem nachgeborene Generationen nicht Betroffenheit schöpfen sollten, sondern Nachdenken, Optimismus, kritisches Erinnern und Anregungen für neues Gestalten."

Synagoge Heidelberg (2008)

©

www.lmz-bw.de (Weischer)

- Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Tübingen -